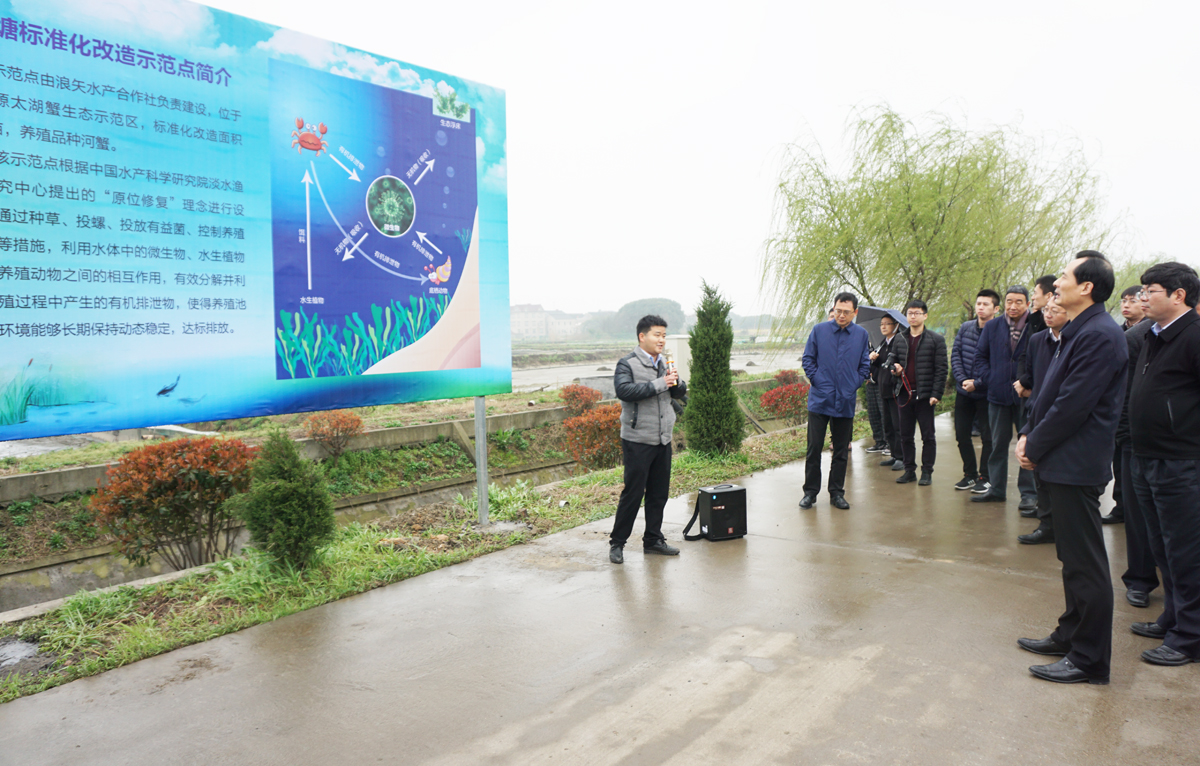

3月20日上午,蘇州市養殖池塘標準化改造現場推進會在吳江區七都鎮召開,蘇州市副市長蔣來清,市農委、發改委、財政局、國土局、水利局、環保局負責人和各市、區政府分管負責人及農委(農業局)主要負責人、分管負責人參加了此次會議。淡水漁業研究中心孟順龍博士、胡庚東研究員等應邀參加了現場會。

現場會上,孟順龍博士詳細匯報了淡水漁業研究按照減量增收的要求創立的畝放蟹種800只、回捕成蟹600只、畝產值3萬元的“863”河蟹生態養殖模式,以及與之配套的原位生態修復技術。減量就是首先減放養量,原來畝放養扣蟹1000-1200只減少到放養800只;第二是減投入量,飼料的投入量,這樣對池塘的壓力減少;第三是減排放量。原位生態修復技術包括水中投放有益微生物、水下種養水草和螺類,通過全方位調控、凈化養殖生態環境,有效解決了養殖與環境污染之間的矛盾。按照“863”河蟹生態養殖模式,整個養殖期間蟹塘水質控制在《地表水環境質量標準》II類-III類之間,遠遠優于《太湖流域池塘養殖水排放標準》規定的一級標準值。匯報得到了蔣來清副市長和與會領導的充分肯定。

近年來,黨中央、國務院和江蘇省委、省政府高度重視生態文明建設,實行最嚴格的生態環境保護制度,堅持綠色生產方式,堅定走生產發展、生活富裕、生態良好的發展道路。當前,漁業正處在轉型升級的關鍵時期,漁業發展的主要矛盾已經轉化為人民對優質安全水產品、優美水域生態環境的需求,與水產品供給結構性矛盾突出、漁業資源環境過度利用之間的矛盾。在新的發展階段,加快推進池塘標準化改造,對于保護養殖水域生態環境、提高水產品質量安全、帶動漁民增收致富等具有重要意義。“863”河蟹生態養殖模式具有生態、環保、高效等特點,該養殖模式的實施為沿太湖三公里范圍的整治改造提供了一個成功的典范。淡水漁業研究中心將以此為基礎,不斷探索產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的漁業發展模式,為實現提質增效、減量增收、綠色發展、富裕漁民的漁業發展目標提供技術支撐。