在江蘇省農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新項目、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部物種資源保護項目、中央級基本科研業(yè)務(wù)費及阜陽市重大科技專項等資助下,中國水產(chǎn)科學研究院淡水漁業(yè)研究中心首次突破珍稀食用貝類——橄欖蟶蚌(Solenaia oleivora)全人工繁育關(guān)鍵技術(shù)。

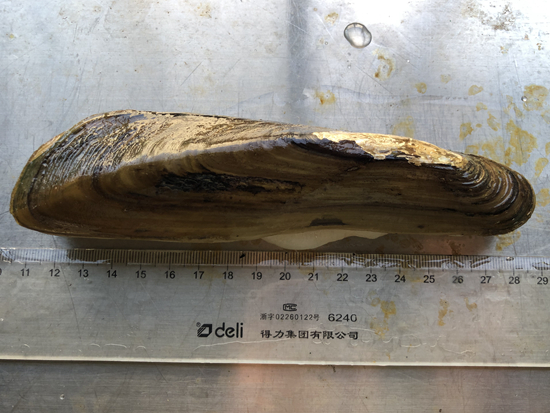

橄欖蟶蚌是我國特有淡水經(jīng)濟貝類,也是我國蟶蚌屬僅有的3個現(xiàn)生種之一,由于殼薄肉嫩,味道鮮美,素有“淮河鮑魚”之美譽。橄欖蟶蚌曾廣泛分布于中國五大淡水湖、長江支流、淮河及相通的河流。近40年以來,由于受到水質(zhì)污染、棲息地破壞、過度捕撈及寄主魚資源衰退等影響,橄欖蟶蚌自然資源急劇衰退,已處于受威脅或接近瀕危狀態(tài)。

鑒于我國橄欖蟶蚌自然資源衰退狀況及其重要的經(jīng)濟價值,淡水漁業(yè)研究中心主任徐跑研究員牽頭組織,由淮河流域漁業(yè)資源管理辦公室、淮河流域漁業(yè)生態(tài)保護研究中心統(tǒng)籌協(xié)調(diào)水產(chǎn)養(yǎng)殖研究室、水生生物資源研究室等開展聯(lián)合技術(shù)攻關(guān),通過3年多的攻關(guān)研究,破解橄欖蟶蚌人工繁養(yǎng)系列關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。

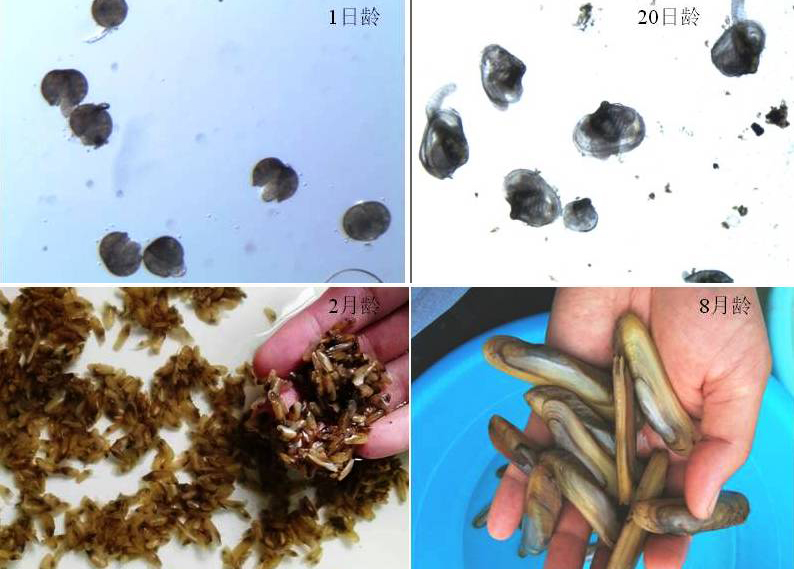

2017年起,淡水漁業(yè)研究中心技術(shù)團隊聯(lián)合阜陽市水產(chǎn)管理局系統(tǒng)開展淮河阜陽段橄欖蟶蚌種質(zhì)資源保護區(qū)生境調(diào)查,建立了親蚌馴養(yǎng)和培育關(guān)鍵技術(shù),為人工繁育奠定了重要基礎(chǔ)。2018年,在寄主魚不清楚的重大技術(shù)瓶頸制約下,項目組基于自主創(chuàng)建的鉤介幼蟲體外培養(yǎng)新技術(shù),在國內(nèi)率先突破橄欖蟶蚌人工繁育關(guān)鍵技術(shù),同時開展池塘養(yǎng)殖技術(shù)和模式研究。2019年,破解稚蚌培育關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)苗種規(guī)模化繁育,并通過設(shè)計幼蚌養(yǎng)殖專業(yè)網(wǎng)箱,養(yǎng)殖回捕率顯著提高,達到80%以上,為我國橄欖蟶蚌人工養(yǎng)殖提供了強有力的技術(shù)支撐。2020年,人工繁育F1代橄欖蟶蚌達到性成熟,成功繁育出F2代苗種,這標志著該項目已突破我國橄欖蟶蚌的全人工繁育關(guān)鍵技術(shù)。

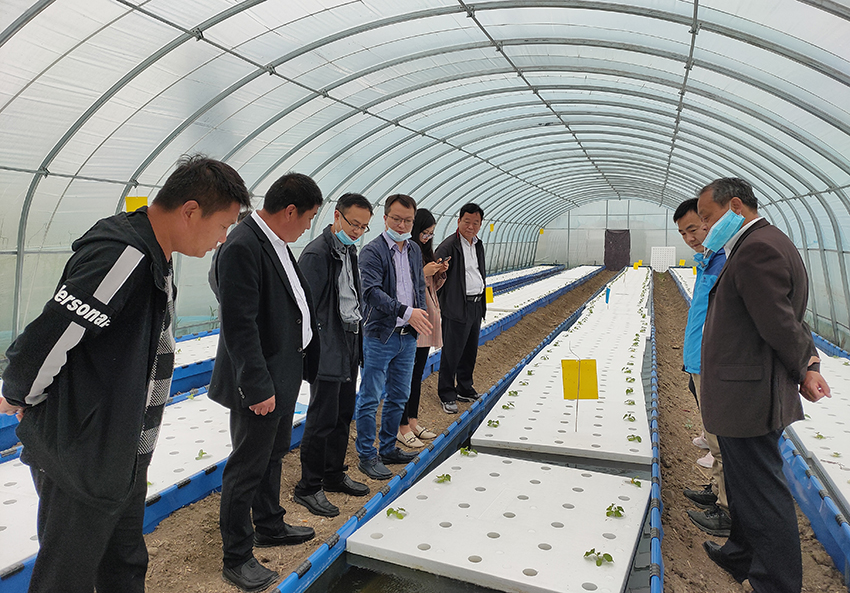

為扎實推進項目進展和加快漁業(yè)科技成果落地轉(zhuǎn)化,2018年9月,淡水漁業(yè)研究中心與阜陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、阜南縣人民政府分別簽訂漁業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議。在實施期間,科研人員長期深入一線基地開展技術(shù)研究和生產(chǎn)指導,尤其在今年新冠肺炎疫情期間,項目研究團隊骨干聞海波副研究員先后5次帶隊赴阜南縣橄欖蟶蚌試驗基地,開展繁育設(shè)施建設(shè)與生態(tài)養(yǎng)殖現(xiàn)場技術(shù)指導。阜南縣政府高度肯定淡水漁業(yè)研究中心在橄欖蟶蚌人工繁育上取得的突破性進展,以及對阜南縣橄欖蟶蚌特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供的有力支撐,正逐步加大對橄欖蟶蚌養(yǎng)殖企業(yè)的土地使用和資金扶持力度。2020年,在淡水漁業(yè)研究中心支持下,已建成阜陽市橄欖蟶蚌苗種繁育基地1個,將逐步實現(xiàn)橄欖蟶蚌苗種本地化繁育,開展保護區(qū)資源增殖放流,并向淮河流域水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)輻射推廣,實現(xiàn)橄欖蟶蚌這一珍稀特色水生生物資源的繁育保護和可持續(xù)利用。

近期,潁州晚報等對本項目成果進行了跟蹤報道,該項目成果將有力推動淮河流域水生生物資源生態(tài)保護工作,助力阜陽市漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。

(水產(chǎn)養(yǎng)殖研究室、水生生物資源研究室、淮河流域漁業(yè)生態(tài)保護研究中心 供稿)