一山分四季,十里不同天,初春的紅河縣撒馬壩梯田正以它最美的身姿向世人展示著1300年來彝族、哈尼族同胞創造的農耕文明。它是穿越千年的世界文化遺產,更是梯田文化的核心,在這里“森林——村寨——梯田——水系”四度共構的良性農業生態系統藏而不露,波瀾不驚。

距離紅河縣撒馬壩梯田2200公里的江蘇無錫,一所國家級科研院所——中國水產科學研究院淡水漁業研究中心,正在密切推進著哈尼梯田里“一水兩用、一田多收、糧漁共贏、強農富民”的精準脫貧道路,讓哈尼梯田這片古老磅礴的土地再次煥發出蓬勃生機。

精準選擇:科技引領發展“稻漁共作”

紅河州地處云南省東南部,北靠昆明,南接越南,是云南省脫貧攻堅的主戰場之一,也屬邊疆邊境和少數民族地區,境內居住有哈尼、彝、苗、傣等10個世居民族,少數民族人口占58%,因受地理環境等因素制約,經濟較為落后。截至2015年末,紅河州仍有貧困人口71.65萬,特別是梯田分布的縣市脫貧攻堅任務非常艱巨。

2016年4月,按照中國水產科學研究院科技扶貧工作安排,淡水漁業研究中心結合國家大宗淡水魚、羅非魚兩大產業技術體系及南京農業大學漁業學院工作,抽調有關學科優勢科技力量,組成專家組赴國家級貧困縣-云南省紅河縣深入開展考察調研。

調研中發現,千百年來,哈尼梯田每年只種一季水稻,按照每畝平均產量300公斤計算,畝產值不足1000元,扣除勞動力、種籽、肥料成本,每畝稻田純收益約為400元。由于勞動強度大、比較效益低等原因,當地梯田水田改為旱田甚至拋荒呈加速趨勢。失去水的養護,梯田易坍塌且難以修復,給當地脆弱的生態系統、文化景觀帶來破壞性影響,哈尼梯田可持續保護形勢嚴峻。當地耕種梯田的農戶文化素質偏低,缺乏專業技能,亟需農業產業結構調整、轉變生產方式以提質增收。調研組將調研情況向紅河縣政府、云南省農業廳作了專題匯報,并建議政府政策支持、牽頭組織,充分發揮科技支撐、龍頭企業帶動作用,推廣應用“稻漁共作”綜合種養技術促進哈尼稻作梯田可持續保護和紅河精準脫貧,得到了紅河縣政府及云南省農業廳的高度重視和大力支持。

精準脫貧:產業幫扶實現“造血”脫貧

產業扶貧是貧困地區脫貧致富的重要支撐。淡水漁業研究中心發揮國家科研院所引領優勢,與云南省漁業局、云南中海漁業公司分別簽署了科技合作協議,并在紅河縣設立了博士后科研工作站,引智“造血”,確保“稻漁共作”項目順利推進。

淡水中心科技人員扎根紅河,精準研究“稻漁共作”技術方案。在結合紅河當地地理、氣候及梯田水深較淺,不宜開挖溝渠等實際情況的基礎上,經多方論證,篩選確定了“稻鰍共作”作為主要模式。泥鰍在當地市場需求旺盛,價格較高,且長成期在4個月左右,可以實現與水稻同期同步生長。此外,泥鰍既能疏松稻田表層而不損壞水稻根系,又能利用排泄物補充稻田養分。待水稻收割時泥鰍也可收獲上市,還可以利用水稻收割后的閑田再放養泥鰍,提高經濟效益。與此同時,哈尼梯田里基底肥沃,稻茬、敗葉等有機碎屑、底棲生物十分豐富,正是泥鰍最好的天然食物來源。這樣的組合正是哈尼梯田因地制宜開展綜合種養技術的不二選擇。

依托博士后科研工作站,在紅河縣政府的支持下,淡水漁業研究中心與云南中海漁業公司選擇70畝哈尼梯田進行了“稻鰍共作”示范試驗,可實現畝產值近1萬元(海拔700米以上養兩茬,700米以下養三茬)。有效改變了千百年來哈尼梯田只種一季水稻,半年時間放水養田、無任何收入的耕作模式,扶持哈尼梯田群眾脫貧致富的期望更是指日可待。

“苗種先行、技術跟進”, 2016年6月,淡水漁業研究中心與紅河縣合作,先期在迤薩鎮勐龍村建設國家級“稻漁共作”泥鰍良種繁育基地,第一期基地面積450畝,包括占地300畝的孵化中心,以及勐龍村貧困戶入股發展的150畝土地。“稻鰍共作”綜合種養模式示范試驗的成功鼓舞著紅河百姓脫貧的決心和干勁,僅用55天時間就建成了泥鰍規模化繁育車間。基地可實現年產泥鰍種苗30億尾,將滿足全縣上萬畝梯田高產示范田項目對泥鰍苗種的需求,示范帶動全縣發展 “稻鰍共作”產業,惠及1萬余戶建檔立卡貧困戶。

紅河縣及紅河州政府先后組織召開了多次現場會,總結推廣“稻鰍共作”綜合種養模式。淡水漁業研究中心對項目的推進也給予了高度重視,組織養殖、育種、環境、營養等相關研究領域的科技人員10余次到紅河進行實驗取樣、技術培訓和現場指導,并在繁育基地、養殖示范點建成了在線視頻監控系統,實現遠程監控,為建立質量安全追溯信息平臺,推進互聯網+稻漁共作產業,實現精準農業、智慧農業奠定了基礎。

精準推廣:實力減貧打造“多贏”樣本

短短一年多時間,哈尼梯田“稻漁共作的綜合優勢已經嶄露頭角。

經濟效益方面,按照紅河縣實施10萬畝高產示范梯田建設的目標任務,總產值可達10億元,惠及全縣22860余戶農戶增收致富,戶均增收4萬余元,將帶領12860余戶,51200余貧困人口脫貧致富。生態效益方面,“稻漁共作”互補,減少了化肥、農藥、飼料等投入,減少了對環境的污染,米和泥鰍、魚等產出品為無公害綠色食品,同時通過實施梯田、溝渠修復改造工程,提升了抗旱排澇能力。社會效益方面,探索出山區建檔立卡貧困戶產業脫貧的新路子,也為紅河縣發展綠色、有機食品生產奠定了生態基礎,同時通過提高產值和梯田設施建設,留住了農村勞動力,有效緩解了冬閑田、水改旱、拋荒等現象,為推進哈尼梯田保護、發展生態農業積累了實踐經驗。

2016年11月,農業部韓長賦部長到紅河州調研,對“稻漁共作”產業扶貧工作給予了充分肯定,表示要保護哈尼梯田,唱響哈尼品牌,以品牌建設帶動農業生產、文化傳承與旅游觀光共贏發展,帶動當地貧困農民盡快脫貧致富。今年3月,在全國政協十二屆五次會議上,全國政協委員、中海漁業有限公司董事長肖燕提交了《推廣“稻漁共作”工程開拓哈尼梯田保護與脫貧攻堅“雙贏”路徑的提案》,呼吁國家層面重視和推廣哈尼梯田“稻漁共作”產業扶貧模式。

云南省是我國脫貧攻堅戰的主戰場,哈尼梯田面積達上百萬畝,稻田面積1400多萬畝。“稻漁共作”模式作為一種互補共生的農業生態循環系統,是建立在不與人爭糧、不與糧爭地的基礎上,在保證水稻的產量不降低同時,通過提升水稻、漁產品的品質來提高產值和效益,實現“一田多用,一水多用,糧漁多贏”的最佳效果。勐龍村只是“稻漁共作”實踐成功的一個小小的縮影,在這個村莊里,哈尼梯田“稻漁共作”讓淡水漁研究中心的科研工作者們踐行了科技創新在精準脫貧中的支撐引領作用,也讓云南紅河的貧困百姓嘗到了科技興農的甜頭。同時,實踐也證明,政府牽頭組織、龍頭企業為主體產業帶動、科研院所技術支撐,這種政產學研緊密合作的產業扶貧模式,是打贏脫貧攻堅戰的有效途徑。

下一步,淡水漁業研究中心將充分發揮國家科研院所在精準脫貧精準扶貧中的支撐引領作用,加強科技成果在紅河的轉化應用,圍繞“稻漁共作”全產業鏈開展科技攻關,瞄準產業發展需求和建檔立卡貧困戶需求,在已有基礎上進一步推廣和集成區域特色“稻漁共作”綜合種養模式,推進互聯網+現代農業,實現從“稻漁共作”綜合種養模式創制到特色農業產業發展的提升,實現更高層次的精準脫貧。

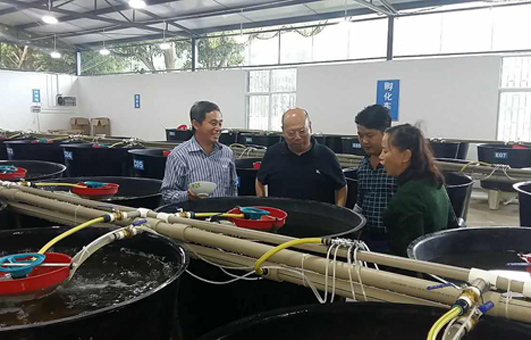

淡水漁業研究中心主任、中國水產科學研究院首席科學家徐跑研究員(左二)在泥鰍繁育車間察看泥鰍繁育情況

淡水漁業研究中心主任、中國水產科學研究院首席科學家徐跑研究員(左三)察看放養泥鰍生長情況

淡水漁業研究中心黨委書記、國家大宗淡水魚產業技術體系首席科學家戈賢平研究員(左四)在泥鰍苗種繁育基地技術指導

紅河農民在哈尼梯田放養泥鰍苗

泥鰍苗 (轉自《中國漁業報》2017-5-1) |