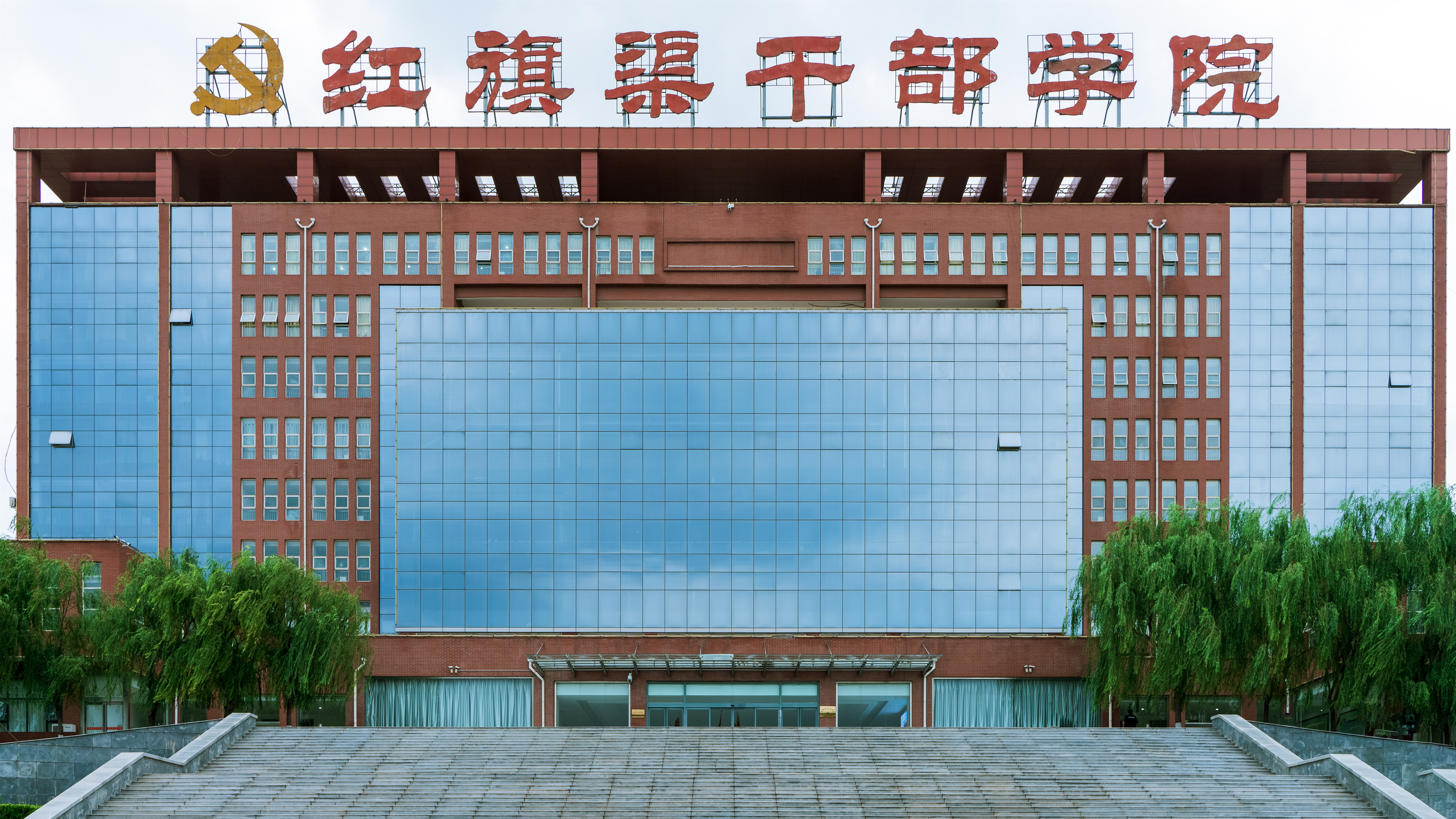

【參訓歷程·惜別】

7月7日,在結束本次黨性鍛煉之旅前,紅旗渠干部管理學院特別安排學員們赴安陽中國文字博物館進行參觀。

漢字,以它獨有的傳承向我們展示了中華文明的源遠流長。從甲骨文、金文,走向小篆、漢隸,再到楷書、規范漢字,中華文明以不同的字形載體在向我們訴說炎黃子孫的故事;從甲片獸骨的刻畫,轉向鐘鼎竹簡的書寫,再到蔡倫造紙活字印刷,中華故事以中國智慧向后人傳承華夏文明。在參觀中國文字博物館后,身為中國人的自豪感油然而生,原來古老的中原文化早已鐫刻在華夏兒女的血脈中,而我們需要做的更多的是不能遺忘,堅守初心。中華民族在推動人類前進上的歷史貢獻是被歷史證明了的,中國人民的智慧是被人類歷史發展所銘記的。

我們完全有足夠的信心帶著中華民族的自信走在中華民族的復興之路上,帶著最早象形文字“魚”的祝福走向中國漁業現代化新征程。

本次黨性鍛煉之旅,也在這最后一段學習旅程中落下帷幕。然而黨史學習、黨史教育卻依然在路上。

【參訓感悟】

紅旗渠是中國人民不等不靠、頑強拼搏,在黨的領導下建設社會主義的縮影。僅靠雙手、錘、釬、鏟等簡易工具在太行山上建設如此工程,實在令人震撼。“自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻”的紅旗渠精神,應該根植在我們的科研工作中,我們應該多做“0-1”的貢獻,多為生態保護做貢獻,多為漁民、養殖戶做貢獻,推動漁業綠色高質量發展。——徐東坡

當我們有這樣一個機會,來全面了解和學習紅旗渠的歷史背景和建設歷程,更加切身感受和領悟紅旗渠精神的偉大和磅薄之力,它是中國共產黨人領導人民改造自然過程中貢獻給中華民族乃至世界人民的寶貴精神財富。當我們面對困難和困境的時候,想一想生性倔強的林縣人民,想一想勇于擔當的楊貴書記,想一想那些紅旗渠的最美建設者們,我們的內心一定會涌起不懈的斗志和堅定的信念。無論何時何地,紅旗渠精神是一面永不褪色的旗幟。——聞海波

我小時候(七十年代)曾看過紅旗渠的電影,但感觸不深。這次紅旗渠黨校培訓,讓我的內心感到了極大的震憾。林縣人民在中共林縣縣委的堅強領導下,發揚“一不怕苦,二不怕死”的精神,克服重重艱難限阻,創造了一個舉世矚目的人間奇跡——紅旗渠;同時給后人留下了”自力更生,艱苦創業,團結協作,無私奉獻。“的紅旗渠精神。

在紅旗渠建設的10年熬戰中,黨員干部沖鋒在前,與廣大人民群眾同吃、同住、同勞動、同學習、同商量,把全縣人民的力量全部調起來,這充分體現了共產黨強大的凝聚力和戰斗力;同時,我也被一個個最美修渠人的先進事跡而深深感動。

正如習近平總書記指出的那樣:“紅旗渠精神是我們黨的性質和宗旨的集中體現,歷久彌新,永遠不會過時。” 閃光的紅旗渠精神將在我們今后的工作、學習和生活中,在中華民族偉大復興的征程中,激勵我們行穩致遠,不斷進步。——龔永生

在紅旗渠四天的學習中,令我感觸最深的就是共產黨員要有擔當。抓而不緊等于不抓,這句話說起來簡單,做起來就很難了。幸好,無數的革命先輩為我們帶來了巨大的寶藏,楊貴書記10年的堅持不懈造就了紅旗渠這一偉大的工程。任羊成,路銀先輩的不怕苦,不怕危險,不怕犧牲的精神,為我們打下來堅實的基礎,身為新時代的青年,我們又怎么能干不好呢?再看看谷文昌書記,他在20萬棵木麻黃只活9棵的情況下依然還有信心,能夠靜下心來總結問題,克服困難,終將荒漠變綠洲,這種在困難中找出路,這種鍥而不舍的精神正是我們基層科研人員所需要的。——胡長歲

(黨委辦公室 供稿)